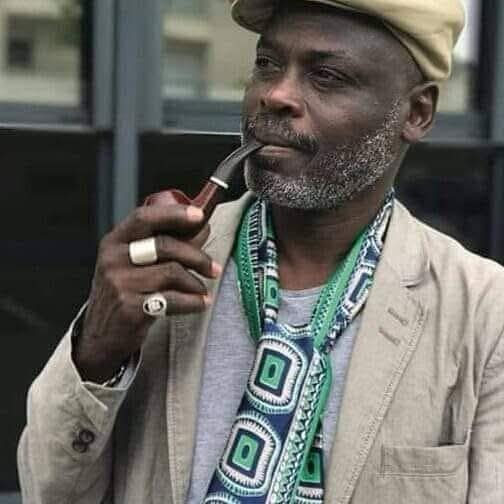

لا يُشبه عبد العزيز بركة ساكن سواه، لا في سيرته ولا في صيرورته، ولا حتى في سقوطه. هو استثناء من النوع الذي لا يُحتفى به إلا إذا قُرئ بالمقلوب.

ولد في مدينة كسلا على تخوم الحُلم الإريتري، وقضى عمره في التنقّل بين الحدود: حدود الجغرافيا، وحدود الأخلاق، وحدود الفكرة نفسها.

لا هو مبدع مُلهم، ولا هو كاتب مزوَّر تماماً. إنه ـ ببساطة مربكة ـ الروائي الذي يجيد خداع الجُمل أكثر من خداع القرّاء، ويعرف من أين تُؤكل جائزة الإقامة، لا من أين تُكتب الرواية.

الذين قرأوه كانوا يبحثون عن السودان، فوجدوا “الجنجويد” في كل سطر. لا بوصفهم حقيقة دامغة، بل كمبرر تافه للاستمرار في كتابة روايات لا تقول شيئًا، وتصفع كل شيء. والذين لم يقرأوه، لم يفقدوا شيئًا. لأن عبد العزيز بركة ساكن ليس نبتًا نادراً في أدب الخراب، بل أحد الأعشاب التي تنمو في رطوبة المنح، وتكتب في ظل المكر، وتحيا في جوائز لا تُمنح، بل تُشترى.

في مدن أوروبا، حيث السكون الأدبي يُكسر بمنح بلدية، نال لقب “كاتب المدينة”، وهي منحة لا لقب كما يكتبها مخادعاً في سيرته الذاتية!

وهو ليس أكثر من مستأجر قانوني للحبر. نال مالًا لا مجداً، وسكن بيتًا لا ذاكرة له، وكتب تقارير للبيروقراطية الأوروبية لا تتضمن كلمة واحدة عن كوابيس الخرطوم. مثله مثل من أُجبر على الكتابة لتجديد عقد إيجار لا لإنتاج أثر خالد.

حين يكتب بركة، تشعر أن العالم كله يرتجف… لا من قوة كلماته، بل من فراغها. يرفع إصبع الوعظ في وجه الجميع، وهو الغارق حتى شحمه في ضحالة الموقف وخيانة الفكرة!!

حمل قلمه لا لينصر الضحية، بل ليبرّر انكساراته الشخصية بمجازات مستهلكة وشخصيات مريضة، كأنّ العالم قد توقّف عن إنجاب المعنى.

حين اندلعت الحرب، تلعثم الرجل. وبدلاً من أن يكون صوت الضمير، صار صدًى مشوَّهاً لأصواتٍ أكثر دناءة. حمّل الثورة و(قحت) و(تقدم) لاحقاً، والديمقراطية كل الخراب الذي يحدث، وتجاوز عن الجنرالات، وتغافل عن الجنجويد “الحقيقيين”، كأنما القاتل قد هرب من سطوره، أو كأنما يقف خلفه يحمل له حبر الرواية.

أما عن تاريخه الشخصي، فحدّث ولا حرج: روائي هجَر زوجته المريضة، كما يهجر شخصياته دون نهاية. رجل يتقن الهرب: من الحُب، من الأخلاق، من المواقف، من الوطن، حتى من ماضيه نفسه. وما كان غزارة في الإنتاج، كان في الحقيقة كثافة في الهروب، وكأنما الرواية عنده نَفَسٌ لص قَلِق لا مشروعٌ سردي.

وبركة، في جوهره، لم يكن يوماً كاتباً يحمل همّ السودان. بل هو ذلك النوع من الكتّاب الذين يستخدمون الجرح بوصفه بوابة عبور إلى دعم ثقافي لا يسأل عن الحقيقة، بل عن حجم الدماء التي يمكن استثمارها أدبياً.

يسكن في جغرافيات الإبادة، لا ليكتبها بل ليعيد تدويرها. كل رواية له تقف على جماجم، لكنها لا تصرخ. كأن القتل خلفها لا يعنيه، بل يستهويه. لا يكتب عن دارفور لأن دارفور في قلبه، بل لأن أوروبا تدفع لمن يتقن صياغة مآسيها على ورق.

ورغم ذلك، لا يُمكن إنكار أنه يمتلك شيئًا من الأدب، ذلك النوع الرديء الجميل، الذي تقرأه وتنساه في اللحظة التالية. كأنك تسمع قصة مشوقة من كاذب بارع، تعلم أنها غير حقيقية، لكنها تُسلّيك. وهو في ذلك، “دهماء من نوع فاخر”، كما وصفه أحدهم.

هل هو روائي؟ نعم، في الشكل.

هل هو مثقف؟ لا، في المضمون.

هل هو صاحب مشروع؟ نعم، إن كنت ترى في الهروب مشروعاً.

هل هو إنسان؟ لا نعرف. لكن من يهجر حبيبته وقت السرطان، قد لا يعرف الفرق بين النبض والتنفس.

بركة ساكن ليس مأساة فردية، بل مرآة جماعية لانهيار معاييرنا. كاتب احتفى به البعض لأنه “منّا”، لا لأنه كتب عنا. وهو بذلك مثال صارخ على أن “الهوية” قد تتحوّل إلى عكازٍ للرداءة، حين يغيب المعيار وتُسكت الأصوات.

في السودان، حين تسقط القيم، يسطع البركة.

لا لأنه ضوء، بل لأنه وهج الخداع.